世界の経済成長エリアとして注目を浴びる東南アジア地域では、若い人口構成や中間層の拡大を背景に、多種多様なビジネスチャンスが生まれています。ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポールなど、それぞれの国が持つ経済力や文化的な特色はさまざまです。しかし、その大きな可能性を活かすためには、現地の「消費者ニーズ」を的確に捉え、戦略的にアプローチしていくことが必須となります。

本記事では、東南アジアの消費者が実際に何を求めているのか、文化的背景や社会的背景とあわせながら分析していきます。経済成長率の推移や公的機関(JETRO、世界銀行など)が示す統計データ、さらにSNSやEC(電子商取引)の普及などの最新トレンドを踏まえ、マーケティング戦略上のポイントを分かりやすく整理しました。企業がグローバル展開を考えるうえで、東南アジアの市場特性を正しく理解することは、リスクを抑えつつ大きなリターンを得る鍵となります。ぜひ最後までご覧いただき、今後の事業計画策定の参考にしてみてください。

なぜ東南アジアの消費者ニーズが注目されるのか

世界規模の経済のなかでも、東南アジアは特に成長著しい地域として知られています。豊富な人口を抱え、経済発展のポテンシャルが高い国々が多数集まることから、国際的な企業が新たな市場として熱い視線を注いでいるのです。では、具体的にどのような点が「消費者ニーズ」を注目すべき理由となっているのでしょうか。

人口・経済成長のインパクトと市場規模

東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国は、総人口が6億5,000万人を超えると言われ、これはEU(欧州連合)と同等、あるいはそれ以上の規模を持ちます。インドネシアの約2億7,000万人、フィリピンやベトナムの1億人前後など、各国がそれぞれ巨大な人口を抱えており、また平均年齢が比較的若い国が多いのが特徴です。若年人口の多さは消費需要の拡大につながりやすく、中間所得層の拡大に伴って購買力も増大すると考えられています。

世界銀行やIMFなどの公的機関が発表するGDP成長率の推移を見ても、ベトナムやフィリピン、インドネシアといった国々は年率5〜7%程度の成長を続けるケースが多く、先進国の成長率を上回る数字を示しています。こうしたダイナミックな経済環境が生み出す市場規模の大きさが、多国籍企業のみならず中小企業も含め、多くのプレーヤーを東南アジア市場へ駆り立てている要因の一つです。

公的機関(ASEAN統計局、世界銀行など)データによる最新動向

ASEAN統計局(ASEANstats)や世界銀行のデータを参照すると、インフラ整備の進展やデジタル技術の普及率向上など、東南アジア各国が積極的に近代化を進めている実態がわかります。例えば、スマートフォンの普及によってオンライン取引が急拡大している地域もあり、ECサイトやSNSでの商品販売が急速に伸びています。さらには、交通網や物流サービスの整備が進んでいることで、地方都市に居住する消費者も簡単に商品を入手できるようになってきました。

また、ASEAN各国政府が投資誘致に力を入れるなかで、企業に対する税制優遇や規制緩和などが進むケースも見られます。こうした動向は消費者側の購買力アップや多様な商品選択の増加を促し、結果的に市場全体の活性化につながっていると言えるでしょう。

東南アジアの文化背景と価値観

東南アジア市場において「消費者ニーズ」を的確に捉えるためには、各国が持つ文化的・社会的背景を理解することが大切です。多様な民族、宗教、言語が混在する東南アジアでは、一つの基準で消費者を一括りにすることが難しく、それぞれの国・地域で価値観や購買行動に違いが見られます。

多様な言語・宗教・習慣と購買行動への影響

東南アジアは複数の宗教が共存する地域としても知られています。マレーシアやインドネシアではイスラム教徒が多数派であり、豚肉を使った食品やアルコール飲料の扱い、ハラル認証など宗教上の配慮が欠かせません。一方、タイやミャンマーでは仏教徒が多く、フィリピンはキリスト教の影響が強い国です。こうした宗教背景は食習慣からライフスタイル全般に影響を与えており、マーケティング戦略を考える際には無視できない要素となります。

また、言語の多様性も非常に高く、インドネシアでは数百もの地方言語があり、ベトナムではアルファベットをベースとしたベトナム語、タイやカンボジアでは独自の文字体系を持つなど、国ごとのローカル言語対応が求められます。英語が通じるシンガポールやマレーシア、フィリピンであっても、英語力に差があったり、ローカル言語のみでビジネスをする層が存在したりするため、コミュニケーションや広告の制作時に注意が必要です。

国による嗜好の違いと共通ポイント

国ごとに嗜好やブランド志向に違いがある一方、近年はSNSや動画サイト、ECプラットフォームの普及によって、若年層を中心にファッションやトレンド情報が瞬時に広がるケースも増えています。例えば、韓国のK-POPやドラマの影響でファッションやコスメへの関心が高まる現象は、ベトナムやタイ、マレーシアでも広く見受けられます。

一方で、ローカルな文化を重視する消費者も依然として多く、ハラル食品や地元の食材を使った料理、民族行事に関連する商品の需要が根強い場合もあります。こうしたローカル要素とグローバル要素が混在するのが東南アジアの特徴であり、同時に消費者ニーズを見極める難しさでもあります。

国別の消費者ニーズと特徴(タイ・ベトナム・インドネシア・フィリピンなど)

東南アジア各国の文化・経済状況を概観したところで、もう少し踏み込んだ国別の特徴を見ていきましょう。ここでは、人口規模や経済成長が特に顕著なタイ・ベトナム・インドネシア・フィリピンを中心に、消費者ニーズの大まかな傾向を整理します。

タイ:生活水準向上と健康志向の高まり

タイは観光立国としても有名ですが、首都バンコクなどの都市部では中間層の拡大が進んでいます。可処分所得が増加した結果、消費者はより質の高い商品やサービスを求めるようになり、特に健康食品や美容関連、フィットネスなど「健康志向」に関連した市場が伸びていると言われています。また、伝統的なタイ文化への誇りも強く、日本企業が進出する場合には、現地スタッフや消費者とのコミュニケーションでタイ語やタイ文化を尊重する姿勢が好印象につながることが多いです。

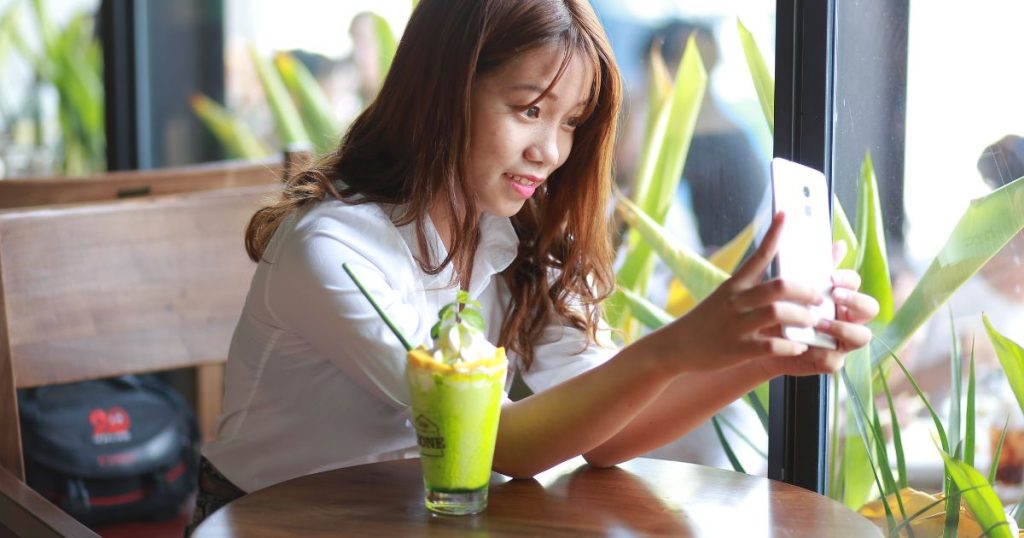

ベトナム:若年層の成長とデジタル消費

ベトナムは平均年齢が若く、急速な都市化とインターネット普及を背景に、ECやデジタル決済などオンライン関連市場が拡大しています。SNSを通じて情報をキャッチし、トレンドに敏感な若者層が都市部に多いため、インフルエンサーマーケティングやオンライン広告の効果が大きいのも特徴です。一方で、物価上昇やインフラ未整備などの課題もあり、サービス価格や配送コストを考慮した戦略が求められます。

インドネシア:イスラム教徒向けハラル市場の潜在力

約2億7,000万人の人口を抱えるインドネシアは、世界最大のイスラム教徒人口を擁する国としても知られています。したがって、ハラル製品に対する需要が非常に高く、食品から化粧品、金融サービスに至るまで多彩なハラル認証ビジネスが存在します。若年層が多い点も共通しており、モバイルファースト社会としてSNSやECが普及していることから、デジタルマーケティングを活用したアプローチが有効と言えるでしょう。

フィリピン:英語力を活かしたサービス需要

フィリピンは公用語の一つが英語であり、人口約1億1,000万人の大市場を形成しています。英語が通じることからBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)産業が盛況であり、コールセンターやバックオフィスの需要が高まっています。また、SNS利用率が非常に高い国としても有名で、Facebookなどのプラットフォームを使ったプロモーションやECが急成長しています。一方で、インフラ整備や都市部と地方の格差など、課題も多いのが実情です。

最新のトレンドと購買行動(EC・SNS・モバイル決済など)

東南アジアの消費者がどのように商品やサービスを見つけ、購入し、楽しんでいるのか、そのプロセスは急速に進化しています。特に、スマートフォンやSNSの普及は、購買行動を大きく変化させる要因のひとつです。ここでは、最新のトレンドとして注目されるEC(電子商取引)、SNSマーケティング、モバイルファースト社会の特徴を見ていきましょう。

EC(電子商取引)の急拡大と主要プラットフォーム

東南アジアでは、Shopee、Lazada、Tokopedia、TikiといったECプラットフォームが急成長を遂げています。スマートフォンが安価で手に入るようになったことで、多くの消費者がモバイルアプリから商品を注文する流れが定着しました。商品カテゴリーもファッションや日用品、電子機器、食品など幅広く、セール時期には爆発的な注文数が発生することもあります。

また、配達インフラやオンライン決済手段が整備されてきたことで、地方都市の消費者もECを利用しやすくなり、市場全体の拡大が加速しています。ECを介して販売する企業にとっては、現地語対応のカスタマーサポートや返品規定の設定などが必要不可欠であり、ローカライズ戦略の成否が売上を左右するポイントとなります。

SNS・インフルエンサーマーケティングの影響力

FacebookやInstagram、TikTokなどのSNSは、東南アジアの若年層が日常的に活用している主要な情報収集源です。インフルエンサーやKOL(Key Opinion Leader)と呼ばれる影響力の強いユーザーが商品やサービスを紹介すると、瞬く間に話題が広がり、購買行動に直接的な影響を与えます。特に、リアルな使用感や口コミが重要視されるコスメ、アパレル、フードサービスなどでは、SNS施策が大きな効果を発揮します。

ただし、インフルエンサー起用の際は、現地文化や宗教観への配慮が欠かせません。また、フォロワー数ばかりに注目せず、エンゲージメント率やターゲットの属性などを総合的に検討することで、より効果的なSNSマーケティングが可能になります。

モバイルファースト社会とキャッシュレス化

多くの東南アジアの国々は、「モバイルファースト」と言われるほどスマートフォンの普及率が高く、PCを介したインターネット利用よりもモバイルアプリに直接アクセスする消費者が増えています。これに伴い、キャッシュレス化やモバイル決済が急速に進む国が多く、QRコード決済や電子ウォレットを使った取引が当たり前になりつつあります。

インドネシアやフィリピンでは、GrabPayやGoPayといったローカルの決済サービスが台頭し、タイやマレーシアでもQRコード決済が普及し始めています。企業にとっては、こうしたモバイル決済インフラを活用することで消費者の利便性を高められる反面、複数の決済手段に対応するためのシステム整備が必要になる場合があります。

東南アジアでのマーケティング戦略とローカライズのポイント

東南アジア市場の「消費者ニーズ」を掴むためには、単に商品の品質や価格をアピールするだけでは不十分です。各国の文化や商習慣に合わせたローカライズと、適切なチャネル選定、コミュニケーション手法の最適化が必須となります。ここでは、具体的なマーケティング施策やローカライズのポイントを解説します。

文化的・宗教的配慮(ハラル対応、祝祭日など)

前述の通り、インドネシアやマレーシアのようにイスラム教徒が多い国では、食品やコスメなどで「ハラル認証」が求められることがあります。ハラル認証を取得することで、イスラム教徒の消費者に安心して利用してもらえるだけでなく、ブランドイメージの向上にもつながります。また、ラマダン(断食月)やハリラヤ(断食明け大祭)などの祝祭日シーズンは消費が一時的に盛り上がる傾向が強く、セールイベントやキャンペーンが活発に行われます。

タイやカンボジア、ミャンマーでは仏教徒の祭事があり、フィリピンではクリスマスが非常に盛り上がる季節行事として定着しています。これらの国別行事に合わせたプロモーションを展開することで、消費者との接点を増やし、購買意欲を刺激することが可能です。

ローカル言語への翻訳・カスタマーサポート

英語がある程度通じるシンガポールやマレーシア、フィリピンであっても、英語だけで完璧にカバーできるわけではありません。ベトナム、タイ、インドネシア、ミャンマーなどでは、現地言語でのコミュニケーションが必要となる場面が多く、商品パッケージやウェブサイト、販促資料などの翻訳は不可欠です。また、顧客からの問い合わせやクレーム対応をローカル言語で行うカスタマーサポート体制を整えておくと、ブランドへの信頼感が高まり、リピーター獲得につながります。

ただし、直訳すればよいというものではなく、現地の言語表現や文化的ニュアンスを踏まえたローカライズが求められます。宗教や伝統行事、タブーとされる表現などをチェックしつつ、配慮したコミュニケーションを行うと好印象を得やすいでしょう。

価格帯やプロモーション手法のカスタマイズ

東南アジアの消費者は価格にも敏感である一方、高品質やブランド価値に対して支払いを惜しまない層も存在します。都市部の中間層や富裕層をターゲットにするのか、地方都市や低価格帯を狙うのかによって、商品ラインナップや価格帯の設定を変える必要があるでしょう。

プロモーション手法としては、SNS広告やインフルエンサーマーケティング、ECプラットフォーム内でのキャンペーンなどが効果的ですが、どの国のどの層を狙うかによって戦術は異なります。例えば、タイやベトナムの若年層にはTikTok広告が浸透しやすい一方、マレーシアやシンガポールのビジネス層にはLinkedInやFacebookが有効な場合があります。さらに、ポイント還元やバウチャー配布など、価格訴求を重視したプロモーションも購買意欲を刺激する上で検討すべきです。

まとめ

東南アジアの消費者は何を求めているのか。ここまで見てきたように、人口構造の変化や経済成長、文化的・宗教的背景の多様性などが大きく影響しながら、それぞれの国でさまざまな消費者ニーズが生まれています。若年層の多いベトナムやフィリピンではデジタルシフトが急速に進み、インドネシアやマレーシアではイスラム教徒向けのハラル市場が盛り上がるなど、国ごとに大きな特徴があるのが東南アジア市場の面白いところです。

とはいえ、共通して言えるのは、多くの国々で中間層が拡大し、消費意欲や購買力が高まっているという点です。ECやSNSを活用して手軽に情報収集・購入を行う消費者が増え、ブランドやサービスを選ぶ基準も多様化してきました。価格だけでなく、品質やデザイン、企業の社会貢献度(CSR)などを評価する人たちも増えているのです。

「消費者ニーズ」を的確につかむためには、以下のポイントを改めて意識するとよいでしょう:

- 文化・宗教・言語への配慮:ローカライズされた商品設計やマーケティングメッセージが求められる。

- SNSやECといったデジタルチャネルの積極活用:東南アジアはモバイルファーストであり、オンラインショッピングやSNS利用が急拡大している。

- 価格帯や商品ラインナップの細分化:一つの国のなかでも所得格差や嗜好の違いが大きいため、ターゲット層に応じた戦略が必要。

- 専門家やローカルパートナーとの連携:言語や文化の壁を乗り越えるには、現地のコンサルタントや日系企業コミュニティ、商工会などのネットワークを活用するのが効果的。

- 最新動向の継続的なフォロー:東南アジアは変化が速い市場であるため、定期的に公的機関(JETROなど)のレポートや統計をチェックし、市場の変化に柔軟に対応する。

これから東南アジアへ進出し、ブランド力を確立しようとする企業にとって、文化的多様性とダイナミックな市場変化は大きなチャレンジであると同時に、大きなチャンスでもあります。各国の消費者が何を求め、どのように情報を得て、どんな基準で商品やサービスを選ぶのか。その本質を理解し、ローカルに根ざした戦略を展開すれば、まだまだ多くの企業が成功を収める余地があるでしょう。

最終的には、自社の製品・サービスが東南アジアの消費者にとって「どんな価値」を提供できるのかを、文化やニーズの視点から深く考えることが大切です。そのために、現地調査やパートナーシップの構築、専門家への相談などを活用しながら、地道な取り組みを続けていけば、東南アジア市場で長期的な成長を実現する道が開けるはずです。

東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。

総合的なアプローチでビジネス全体を強化

freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。

- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。

- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。

- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。

- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。

- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。

- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。

これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。

東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コメント