Webアクセシビリティ診断サービスおすすめ15選|有料・無料ツールの選び方も解説【早見表付き】

Webサイトを「誰にとっても使いやすく」することは、いまや企業のマナーからほぼ必須の取り組みになりつつあります。

特に、障害者差別解消法やJIS X 8341-3などの動きを背景に、「うちのサイトもアクセシビリティを見直した方がいいのでは?」と感じている担当者の方は多いはずです。

とはいえ、

「何から始めればいいのか分からない」

「ツールと診断サービス、どちらを選べばいい?」

「費用感や相場がイメージできない」

といった、不安や疑問もつきものです。

そこで本記事では、Webアクセシビリティ診断サービスおすすめ15選として、有料の診断サービスだけでなく、無料で使えるチェックツールもあわせて紹介します。

JIS/WCAGに沿った本格診断をしてくれる会社から、日々のセルフチェックに便利な無料ツールまで、特徴・強み・料金イメージをまとめて比較できるようにしました。

あわせて、ツール診断と会社診断の違い・選び方・よくある失敗パターンもやさしく解説します。

この記事を読み終えるころには、自社サイトにとって「まずどのサービスやツールから試すべきか」が、かなりクリアになっているはずです。

導入|なぜ今Webアクセシビリティ診断が必須なのか

ここ数年、企業のWebサイトに対して「使いやすさ」や「誰でも情報にたどり着けること」が、これまで以上に求められるようになってきました。

特に2024年4月に障害者差別解消法が改正され、民間企業にも合理的配慮の提供が義務化されたことで、Webアクセシビリティは“できればやったほうがいい”ものから、“やるべきもの”へと位置づけが変わっています。

もしサイトが使いにくいまま放置されてしまうと、「文字が小さくて読めない」「ボタンが押しづらい」「読み上げソフトでうまく動かない」などの理由で、ユーザーが情報にアクセスできず、企業への信頼を損なう可能性もあります。

こうした背景から、今、Webアクセシビリティ診断に取り組む企業が急速に増えています。

法律の義務化で“後回し”にできない状況へ

2024年の法改正により、企業は「情報にアクセスしづらい人へ配慮する」ことが求められるようになりました。

配慮というと難しく感じるかもしれませんが、実際には以下のような“ちょっとした使いやすさ”が重要です。

- 画面読み上げソフトが正しく動くようにする

- ボタンの位置や役割をわかりやすくする

- 色のコントラストを見やすくする

- 文字サイズや行間を読みやすい形に整える

これらは高齢の方やスマホ中心のユーザーにも共通して役立つため、法対応というよりは「ユーザーの取りこぼしをなくす施策」と考える方がイメージしやすいでしょう。

国際基準WCAG2.2とJIS改正の流れで、企業に求められるレベルが上がる

アクセシビリティの世界では、世界的な基準としてWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)が使われています。

現在はWCAG2.2が主流になりつつあり、日本のJIS X 8341-3もこの基準に合わせる形で、今後アップデートされると見られています。

基準が新しくなると、例えば「ボタンの判別のしやすさ」「キーボードだけでの操作性」など、より実際的な使いやすさが求められます。

つまり、いまのうちに整備を始めておけば、将来のルール変更に焦らず対応できるという大きなメリットがあります。

診断を受けると得られるメリットが大きい

Webアクセシビリティ診断を行うことで、法令対応のほかにも、企業にとって大きなメリットがあります。

特に次の3点はすぐ実感しやすい部分です。

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| ユーザー満足度の向上 | 読みやすく、迷わない導線になるため、離脱が減りサービス利用率が上がる。 |

| SEO・AI検索(AIO)にもプラス | 整理された構造や見やすい情報は、検索エンジンに理解されやすく評価も安定しやすい。 |

| サイト運用がラクになる | 社内で統一された基準を作れるので、更新のたびに迷ったりミスが起きたりしにくくなる。 |

アクセシビリティは「特別な取り組み」のように見えますが、実はサイトの品質を底上げする基本的な改善です。

幅広いユーザーに情報が届き、企業としての信頼も高まりやすくなります。

今までは“できればやりたい”と後回しになっていた企業も、これを機に本格的に向き合うケースが増えています。

この記事でわかること

本記事では、アクセシビリティ診断の基本から、ツールと会社の違い、費用相場、選び方までをわかりやすく解説します。

特に、初めてアクセシビリティに取り組む担当者でも迷わないよう、次のような疑問に丁寧に答えています。

- ツールだけで十分なのか?

- 専門会社に依頼するメリットは何か?

- どのくらいの費用がかかるのか?

- どうやって改善を進めればいいのか?

これからアクセシビリティ対応を始めたい企業にとって、最初の一歩として役立つ内容になっています。

次章では、そもそも「アクセシビリティ診断とは何か?」という基本から整理していきます。

Webアクセシビリティ診断とは?基準・対象・ゴール

Webアクセシビリティ診断とは、Webサイトが「誰でも、無理なく利用できる状態になっているか」を専門的に確認する作業のことです。

普段使っているサイトでも、読み上げソフトが対応していなかったり、文字が小さくて読みづらかったり、ボタンの位置が分かりにくかったりと、気づきにくい“つまずきポイント”が存在しています。

こうした問題を事前に洗い出し、改善につなげていくためのチェックが、アクセシビリティ診断の役割です。

ここでは、診断の考え方・基準・対象範囲・最終的なゴールをわかりやすく整理していきます。

Webアクセシビリティの定義と4原則(知覚・操作・理解・堅牢性)

アクセシビリティは、「あらゆる人が、環境に関わらず情報を利用できる状態」を指します。

国際基準であるWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)では、次の4つの原則が基本となっています。

- 知覚可能(Perceivable):文字が小さすぎない、色のコントラストが十分、画像に代替テキストがあるなど「見て理解できる」状態。

- 操作可能(Operable):マウス操作が難しい人でも、キーボードだけで使える、リンクやボタンが押しやすいなど「操作しやすい」状態。

- 理解可能(Understandable):難しい文章を避ける、予測しやすいナビゲーションなど「迷わず使える」状態。

- 堅牢性(Robust):読み上げソフトなど幅広い技術でも正しく動く「壊れにくい」構造になっている状態。

この4つが整っていれば、視覚・聴覚・身体・認知など、さまざまな特性を持つ利用者に配慮したサイトになります。

また、高齢ユーザーやスマートフォン利用中心のユーザーにも有効で、アクセシビリティはすべてのユーザー体験を底上げする取り組みと言えるでしょう。

日本の準拠規格「JIS X 8341-3:2016」と国際基準WCAGの関係

日本国内では、Webアクセシビリティ対応の基準としてJIS X 8341-3:2016が広く使われています。

このJISはWCAG 2.0をベースに作られていますが、国際的にはWCAG2.2が主流となっており、日本も今後この基準に寄せた改正が予定されています。

| 基準名 | 特徴 |

|---|---|

| JIS X 8341-3:2016 | 日本向けのガイドライン。WCAG2.0準拠で、多くの自治体・企業が参照している。 |

| WCAG2.2 | 国際基準の最新バージョン。ボタンの判別やキーボード操作など、より実用的な評価項目が追加。 |

基準が新しくなると、企業のサイトにも求められるレベルが上がりやすくなるため、「いまのうちに診断して整えておく」ことが将来の負担減につながります。

実際、自治体や大規模サイトではすでにWCAG2.2を見据えた取り組みがスタートしています。

診断対象の範囲は意外と広い

Webアクセシビリティ診断と聞くと「ホームページだけが対象」と思われがちですが、実際にはもっと広い範囲がチェックの対象になります。

- 企業サイト(コーポレートサイト)

- ランディングページ(LP)

- ECサイト

- Webアプリケーション

- オンラインフォーム

- PDF・資料ダウンロード類

- 動画コンテンツ(字幕の有無 等)

特にPDFや動画は見落とされやすく、「サイトは整っているのに資料が見づらい」というケースもよく見られます。

診断会社によって対象範囲が違うため、依頼前には「どこまで見てもらえるのか」を確認することが大切です。

診断の最終的なゴールとは?

アクセシビリティ診断のゴールは、「問題点の指摘」で終わりではありません。

最も重要なのは、診断結果を踏まえて改善し、継続的に運用できる状態をつくることです。

目指すゴールをわかりやすくまとめると、次のようになります。

- サイトの“つまずきポイント”を可視化する

- ユーザーが迷わない導線に整える

- 読み上げなど支援技術に正しく対応させる

- 社内の制作・更新ルールを整える

- 将来の基準変更にも対応しやすい構造にする

アクセシビリティは、一度整えれば終わりではありません。

サイトの更新やデザイン変更のたびに“ズレ”が生じるため、定期的に見直していくことが品質を保つコツです。

そのため、診断は「現状の棚卸し」であり、改善と運用のスタート地点となります。

診断の方法は4タイプ|ツールと人の役割

Webアクセシビリティ診断には、大きく分けて4つの方法があります。

「ツールで自動チェックする方法」「専門家が実際に操作しながら確認する方法」「障がい当事者による実機テスト」「改善・再診断のサポート」といった組み合わせで進められます。

どれかひとつだけで完結することもありますが、多くのサイトでは複数の方法を組み合わせた方が、より正確で実用的な診断ができます。

ここでは、それぞれの特徴と役割をわかりやすく紹介します。

① 自動診断(チェックツール)

自動診断は、専用ツールを使ってサイトのコードや構造をチェックする方法です。

専用ソフトがページを読み取り、アクセシビリティの基準に合っているかどうかを機械的に判定します。

短時間で大量のページをチェックできるため、広い範囲を一度に把握したいときに非常に便利です。

| 自動診断のメリット | 注意点 |

|---|---|

| 短時間で広範囲をチェックできる | 文脈や使い勝手までは判断できない |

| 人による見落としが少ない | “正しいけれど使いにくい”部分は拾えない |

| 基礎的な構造エラーを早期発見できる | 最終的な判断は人による補完が必要 |

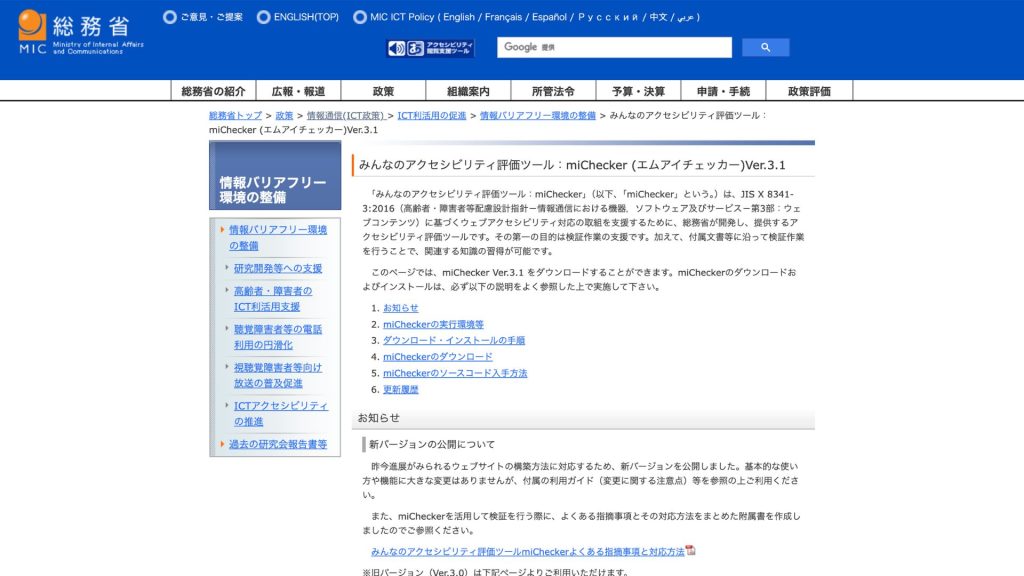

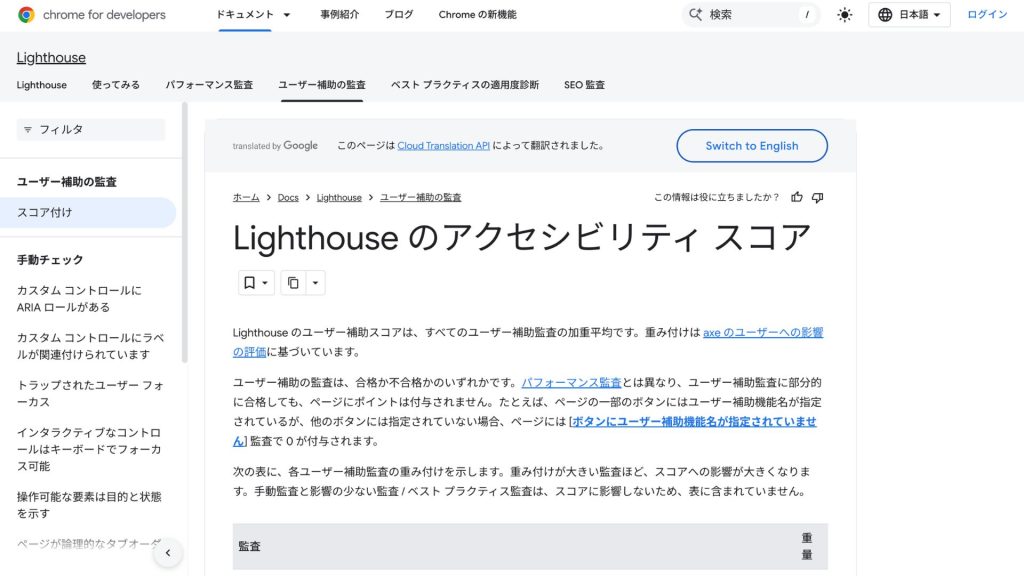

よく使われるツールとして、miChecker や Lighthouse、アクセシビリティ専用の商用ツールなどがあります。

ただし、ツールが「問題なし」と表示しても、実際にはユーザーが使いにくいケースは少なくありません。

そのため、自動診断は“土台づくり”として活用し、その後の手動診断や当事者テストと組み合わせるのが一般的です。

② 目視・手動診断(専門家レビュー)

手動診断は、専門家が実際にページを読み、操作し、ユーザー目線で問題点を見つけていく方法です。

特に、画面読み上げソフトの読み上げ順、フォーム入力のしやすさ、ボタンの押しやすさなどは、ツールだけでは判断しきれません。

人の視点が入ることで、「ユーザーがここで迷いそう」「この導線はわかりにくい」といった実用的な改善点が見えてきます。

- 文章が難しすぎないか

- 文字サイズや行間が読みづらくないか

- ボタンやリンクが近すぎないか

- フォーム入力にストレスがないか

- 読み上げソフトで自然に内容が伝わるか

特に「見やすさ」や「使いやすさ」は、人が見てこそ分かる部分が多いため、手動診断はアクセシビリティ改善の核となる作業です。

③ 障がい当事者・スクリーンリーダー実機テスト

実機テストは、視覚障がいや身体障がいなど、実際に支援技術を利用している方がサイトを操作し、その使いやすさを確認する方法です。

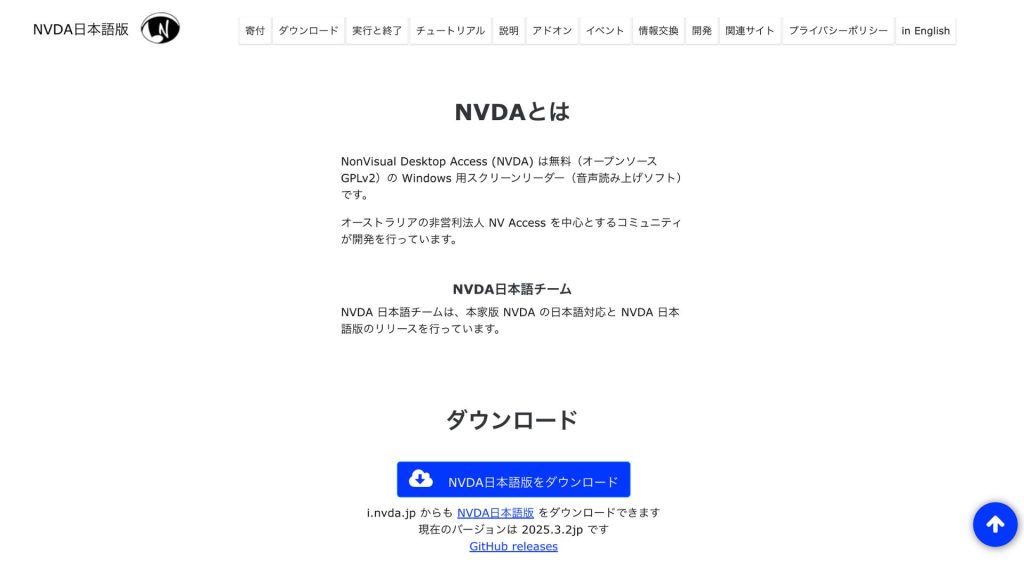

例えば、視覚障がいのある方はスクリーンリーダー(NVDAなど)を使用してページを読み上げながら操作します。

そのため、ページ読み上げ順の違和感、リンクやボタンの判別のしづらさ、重要な情報にたどり着くまでの負担など、リアルな声が得られます。

自動診断や専門家チェックでは気づけない実際の「操作のストレス」を知ることができるため、アクセシビリティの精度がぐっと上がるのが特徴です。

以下のような声がよく改善のヒントになります。

- 「読み上げが途中で飛んでしまい、内容がつながらない」

- 「ボタンの役割が曖昧で、どこを押せばいいかわからない」

- 「同じ情報が繰り返されて時間がかかる」

こうした“実際の使いづらさ”は、機械では判断できない部分です。

当事者テストを取り入れる企業が増えている理由も、ここにあります。

④ 改善支援・運用定着(再診断、教育、ガイドライン整備)

診断は「問題を見つけるだけ」で終わらせてしまうと、改善につながりません。

改善支援では、診断結果をもとに「どこを、どう直すか」を整理し、実際の修正まで伴走してくれます。

また、修正後に再診断を行うことで、改善が正しく反映されているかどうかを確認できます。

さらに、社内の担当者向けに「アクセシビリティ更新ルール」や「デザイン・コーディングのガイドライン」を整えることで、今後の運用が安定しやすくなります。

これらは以下のような企業に特に役立ちます。

- 社内でサイト更新を行っている企業

- 複数の制作会社とやり取りしている企業

- 今後ページが増えていくECやメディア運営企業

アクセシビリティを長続きさせるポイントは、診断→改善→再診断→運用ルール化という一連の流れを作ることです。

この流れが整うと、サイト全体の品質が安定し、ユーザーにやさしいWeb運用が自然と定着します。

Webアクセシビリティ診断をやるメリット

Webアクセシビリティ診断には、法令への対応だけでなく、企業サイトの品質や利用者の満足度を大きく引き上げる効果があります。

「専門的なことだからハードルが高いのでは?」と思われる方も多いですが、実際には普段のWeb改善とほぼ同じ感覚で取り組めるものです。

ここでは、診断を行うことで得られるメリットを、初心者の方でもイメージしやすいように整理して紹介します。

法令対応・リスク低減(炎上・機会損失の防止)

まず大きなメリットとして、2024年の法改正に対応しやすくなる点があります。

民間企業にも合理的配慮が義務化されたため、アクセシビリティを「やらなくてもよいもの」として扱うことが難しくなりました。

もしサイトの使いにくさが原因で「情報にアクセスできない人」が発生すると、企業への信頼低下や炎上につながるリスクもあります。

実際には、次のようなケースが起こりやすくなっています。

- 読み上げソフトで重要な情報が読み上げられず、問い合わせが増える

- 文字が小さすぎてページを閉じてしまうユーザーが多い

- フォームが操作しづらく、申し込みが完了しない

診断を実施することで、こうした“気づきにくい障害”を事前に取り除けるため、トラブルの予防にもつながります。

これは企業のリスク管理としても大きな価値があります。

UX改善によるCVR向上・離脱率の改善

アクセシビリティの改善は、実は「コンバージョン率の向上」「離脱防止」にもよい影響があります。

アクセシビリティは“特別な配慮”のように聞こえますが、実際は次のような「普通に使いやすくするための改善」が中心です。

- 文字サイズを整えて読みやすくする

- ボタン間隔を空けて押しやすくする

- スマホで見ても迷わない導線にする

- フォームの入力エラーを分かりやすく表示する

これらはアクセシビリティの基準に沿った改善ですが、同時に「ユーザーが迷わず進める導線づくり」そのものです。

そのため、結果として問い合わせ増加や購入率アップなど、ビジネス面にも恩恵があります。

サイトの見直しをする際に「デザインだけでなくアクセシビリティ目線も取り入れる」企業が増えているのは、こうした理由からです。

SEO・AI検索(AIO)へのプラス効果

アクセシビリティ診断を行うと、サイト全体の情報構造が整理され、結果として検索面にもプラスになります。

検索エンジンやAIは、ページの構造や意味がはっきりしているサイトを理解しやすいためです。

アクセシビリティの改善がSEOと相性の良い理由をまとめると、以下の通りです。

| 改善内容 | 検索面のメリット |

|---|---|

| 見出し構造を正しく整える | 検索エンジンが内容を理解しやすくなる |

| 代替テキストを適切に入れる | 画像内容がAIにも伝わりやすくなる |

| フォームやボタンの役割を明確化 | ユーザー行動が安定し、評価のブレが減る |

特にAI検索(AIO)が広がる中で、構造化されていて誤解の少ないページはAIに適正評価されやすくなってきています。

アクセシビリティは、単に“配慮”という枠にとどまらず、「検索エンジンに伝わりやすいサイト」を作る基礎にもなるのです。

社内制作・運用の品質標準化(属人化を防ぐ)

アクセシビリティ診断を行うと、社内に「どのように作ればよいか」という基準が自然と整います。

これにより、担当者によって品質にバラつきが出る“属人化”を防ぐことができます。

具体的には、次のような点にメリットがあります。

- 制作会社・社内担当者で基準が統一される

- 更新作業のたびに迷う時間が減る

- ミスやトラブルが起きにくくなる

- サイト全体の品質が長期的に安定する

たとえば、アクセシビリティの診断後に「画像の扱い」「見出しの付け方」「フォームの作り方」などのガイドラインを整える企業も増えています。

こうしたルールがあると、担当者が変わっても品質を維持しやすく、結果的に運用の負担も軽くなります。

アクセシビリティは、表面的なデザイン調整ではなく、サイトそのものの“基礎体力”を上げる取り組みです。

そのため、診断と改善を行うことで、ユーザーにも企業にも長期的なメリットが生まれます。

【最重要】ツール診断と会社診断の違い|どっちを選ぶべき?

Webアクセシビリティ診断を始める際に、最初に迷いやすいのが「ツールで十分なのか、それとも会社に依頼した方がいいのか」という点です。

結論から言うと、どちらにも役割があり、サイトの規模や目的によって選び方は大きく変わります。

この章では、ツール診断と会社診断の違いを分かりやすく整理し、どんなケースに向いているのかを具体的に解説します。

ツールだけで足りるケース

まず、ツール診断だけで対応できるケースについて整理します。

ツールは自動で大量のページを一気にチェックできるため、次のような状況ではとても相性が良い方法です。

- 小規模サイトで、改善の方向性だけ知りたい場合

- まずは現状がどれくらい整っているかをざっくり把握したい場合

- 定期的にモニタリングして、エラーの増減を追いたい場合

- 予算を抑えながら最低限のチェックをしたい場合

ツール診断では、主に以下のようなエラーを早期発見できます。

| ツールで分かること | 具体例 |

|---|---|

| コード構造のエラー | 見出しタグが飛んでいる、tableの構造が崩れている など |

| 代替テキストの欠落 | 画像にaltが設定されていない、意味のない代替テキストが入っている |

| コントラスト不備 | 文字と背景の色が近すぎて読みにくい |

ツールはこのような“機械判定できる部分”には非常に強い味方ですが、「読みやすいか」「迷わないか」といった体験そのものは判断できません。

そのため、あくまで“第一歩”としての活用が向いています。

会社に依頼すべきケース

一方で、専門会社への依頼が向いているケースもあります。

特に、サイト規模が大きかったり、公共性が高かったり、きちんとした改善計画が必要な場合は会社診断の方が適しています。

次のような状況では、専門家による診断が効果を発揮します。

- 自治体・公共サイト・医療・金融など、正確さが求められる場合

- ページ数が多く、手動チェックが必要なページが多い場合

- WCAGやJISの達成度(A/AA/AAA)をしっかり確認したい場合

- 読み上げソフトを使った当事者テストが必要な場合

- 改善提案や修正のサポートまでまとめて依頼したい場合

専門会社が強い理由は次の通りです。

| 会社診断の強み | 説明 |

|---|---|

| 文脈理解 | 文章の難しさ、導線の迷いやすさなど、人の目にしか分からない問題を発見できる。 |

| 当事者視点 | スクリーンリーダー利用者など、ユーザーの“生の声”を反映できる。 |

| 改善計画の作成 | 問題の優先順位や実装しやすい修正方法など、実務に落とし込んだ提案が得られる。 |

| 再診断と品質維持 | 修正後の確認まで含めて品質を安定させられる。 |

特に「AA準拠を目指したい」「自治体レベルの品質が必要」という場合は、会社診断がほぼ必須といえます。

“ハイブリッド運用”が最も失敗しにくい

実務で最も多いパターンが、ツール診断と会社診断を組み合わせたハイブリッド運用です。

初期段階では専門家の手動診断を行い、その後はツールで定期チェックするという二段構えの運用が一般的になっています。

ハイブリッド運用の流れは次のようなイメージです。

- 最初に専門家がしっかり診断して、改善の方向性を明確にする

- 改善した後はツールで“日常の監視”を行う

- 年1〜2回は専門家診断を受けて品質をリセットする

これにより、「運用はツールで効率化しつつ、重要な部分は人がチェックする」というバランスの良い体制が作れます。

結果として、費用も抑えやすく、品質も安定しやすくなるため、最も失敗しにくい方法といえます。

ツールと会社診断はどちらが優れているというものではなく、役割が異なるだけです。

サイトの目的や規模に合わせて組み合わせることで、アクセシビリティ改善は無理なく進められます。

Webアクセシビリティ診断の費用相場と価格が決まる要因

Webアクセシビリティ診断の費用は、診断方法やサイトの規模によって大きく変わります。

「結局どれくらいの予算を考えればいいの?」という声をよく聞きますが、アクセシビリティの診断は種類によって役割が違うため、料金の幅が広いのが特徴です。

この章では、診断の相場感と費用が変動するポイントを、初心者の方でもイメージしやすいように整理して紹介します。

相場感(簡易診断・手動診断・当事者テスト・改善支援つき)

一般的な費用の目安は、以下のようなイメージです。

| 診断の種類 | 料金目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 簡易診断(自動ツール中心) | 5万〜20万円前後 | サイトの土台チェックが中心。現状把握に最適。 |

| 手動診断(専門家レビュー) | 20万〜30万円前後 | 文章や導線の分かりやすさ、読み上げ順など、人が見ないと分からない部分を確認。 |

| 改善提案書つき診断 | 40万〜80万円程度 | 問題点の整理だけでなく「どう直すか」「優先順位」まで提案。 |

| 再診断(修正後のチェック) | 3万〜10万円前後 | 改善が反映されているか確認するための再チェック。 |

自治体レベルや大規模なサイトの場合は、100万円以上になるケースもありますが、一般的な企業サイトではこの表の範囲に収まることがほとんどです。

まずは“簡易診断→手動診断→改善提案”の流れで段階的に取り組む企業が多く見られます。

価格に影響する4つの要因

診断費用は、以下の4つの要因で大きく変動します。

最初の見積もり段階で確認しておくと、後から「こんなに費用が変わるの?」と焦ることがなくなります。

- 診断するページ数

ページ数が多いほど、手動チェック・当事者テストの工数が増えるため費用も上がります。

特にフォーム、記事ページ、LPなど種類が多いサイトでは、代表ページを絞って診断することもあります。 - 診断レベル(A / AA / AAA)

WCAGやJISではレベルごとの基準があり、AA以上を目指すとチェック項目が増えます。

「どのレベルを目標にするか」で必要な作業量が変わり、価格にも反映されます。 - 診断の方法(自動 / 手動 / 当事者テスト)

自動診断は比較的安く、手動診断は専門家の工数が必要なため高めになります。

当事者テストを含むと、さらに人件費が加わり費用は上がりますが、その分実用性の高い結果が得られます。 - 追加オプション(改善計画・再診断・研修など)

改善提案書、実装サポート、再診断、社内ガイドラインの作成などを追加すると料金が上がります。

逆に「診断だけでOK」という場合は費用を抑えることも可能です。

失敗しやすい見積もりパターン

アクセシビリティ診断の費用でよくある失敗は「ページ数だけを基準に見積もってしまう」ケースです。

実際には、ページ数よりも“ページの種類と複雑さ”が工数を左右します。

- テンプレートが10種類以上あるサイト

- フォームやアプリ型のページが多いサイト

- PDFを大量に扱うサイト

- 多言語で複数ドメインがあるサイト

上記のような場合、ページ数が少なくても診断工数は大きくなりやすいため、見積もり時に正しく伝えておくことが重要です。

また、CMS(WordPressなど)を使っているサイトは、テンプレート構造が複雑なことがあり、トップページや記事ページだけでは判断できないケースもあります。

「どの範囲を診断するのか」を曖昧にしたまま依頼すると、後から追加費用が発生する原因になるので注意が必要です。

費用を抑えつつ効果的な診断を受けたい場合は、最初に「代表ページだけ」を診断し、その後必要に応じて追加する方式がおすすめです。

無駄なく効率よく改善を進めることができ、企業の運用体制にも負担が少なく済みます。

有料Webアクセシビリティ診断サービスおすすめ12選【早見表付き】

ここでは、日本国内でおすすめの有料Webアクセシビリティ診断サービスおすすめ12選を一覧で比較できる表と、それぞれの詳細情報をご紹介します。

料金や特徴、実績を見比べながら、自社に合うパートナー探しの参考にしてください。

有料Webアクセシビリティ診断サービスおすすめ12選早見表

| 会社名/サービス名 | 強み | 料金目安 |

|---|---|---|

| Webアクセシレンズ(freedoor株式会社) | コードを入れるだけで導入でき、文字拡大・配色変更・読み上げなどの支援機能とAI自動診断・自動補正をまとめて実装できる。 | 初期費用0円、月額9,800円(税別)/1ドメイン〜 |

| アクセシビリティ対応支援(株式会社U’eyes Design) | 自社ツール「WAIV2」による自動診断と専門家レビュー・ユーザーテストを組み合わせ、JIS/WCAGに沿って改善まで伴走支援。 | 要問い合わせ(診断範囲・内容により個別見積り) |

| Webアクセシビリティ診断(BIPROGYチャレンジド株式会社) | JIS X 8341-3:2016準拠の診断と、達成基準チェックリストや修正案まで含むレポート、再診断・適合証明書発行まで対応。 | スターター:17,000円/ページ〜、ライト:20,000円/ページ〜、スタンダード:25,000円/ページ〜、プレミアム:28,000円/ページ〜 |

| Webアクセシビリティ診断(NTTコム オンライン) | 自動診断+WAIC委員コンサルタントによる手動診断でJISレベルA〜AAをチェックし、オンライン報告会や当事者調査・研修オプションも提供。 | スタンダード:1,000,000円(税込1,100,000円)、プレミアム:1,500,000円(税込1,650,000円)※構成により個別見積り |

| ウェブアクセシビリティ診断サービス(ドーン株式会社/Coding Bear) | Windows・Mac・iOS・Androidなど実機検証と、フロントエンドエンジニアによるコードレベルの修正案提示で、環境差異も含めて改善しやすい。 | WCAG2.2 レベルA相当:27万円/10ページ〜 |

| Webアクセシビリティ診断サービス(スパイラル アイギス株式会社) | 自社ツール「SPIRAL ISSO」で大規模サイトも全ページ自動診断し、JIS X 8341-3:2016準拠のスコアとエラー一覧で優先度付けしやすい。 | 1,000ページまで 50,000円 |

| Webアクセシビリティ診断(株式会社ミツエーリンクス) | JIS X 8341-3:2016/WCAG 2.2に対応したクイック診断と専門家目視のスタンダード診断を提供し、図解付きレポートと報告会で社内共有しやすい。 | クイック診断:50,000円/10ページ〜、スタンダード診断は個別見積り |

| WEBLY(株式会社先駆) | 自動診断を活用し、診断〜再検査〜証明書発行〜結果報告会までワンストップ対応、数値と図解で改善ポイントを整理してくれる。 | 要問い合わせ |

| ウェブアクセシビリティ診断(株式会社フォー・クオリア) | JIS X 8341-3:2016準拠の自動診断+ソースコード・スクリーンリーダー確認を行い、診断結果報告書・レポート・方針文面を3点セットで納品。 | 10ページ:200,000円〜、20ページ:360,000円〜、30ページ:500,000円〜、40ページ:600,000円〜 |

| Webアクセシビリティ対応支援(株式会社アピリッツ) | 「配慮」「一部準拠」「準拠」の3プランで初期診断から改善支援・再診断まで対応し、1年以内の追加診断は10%割引で段階的な対応に向く。 | アクセシビリティ簡易診断(配慮レベル):100,000円/10ページ |

| Webアクセシビリティ診断サービス(株式会社フレンセル) | JIS X 8341-3:2016 レベルA・AAを前提に、ソースコード・読み上げ・カラーなどを総合診断し、改善提案・再診断まで一貫して支援。 | 診断:250,000円〜、改善提案:150,000円〜、再診断:100,000円〜 |

| Webアクセシビリティ診断・UI検証ツール ISSO®(スパイラル株式会社) | URL登録だけでサイトを自動クロールし、アクセシビリティとUIを100点満点スコアと区分別エラーで可視化、表記ゆれ検出やサイトマップ自動生成も可能。 | 要問い合わせ |

Webアクセシレンズ(freedoor株式会社)

freedoor株式会社は、Webアクセシビリティを「難しい専門対応」ではなく、誰でも無理なく始められる運用として支援している会社です。

自社ツール「アクセシレンズ」を使い、サイトにコードを入れるだけで、文字拡大・読み上げ・配色変更などの支援機能をまとめて実装できます。

さらにAIでアクセシビリティの問題点を自動検出・自動補正できるため、専門知識がなくても改善を進めやすいのが特長です。

所在地・連絡先

- 所在地:〒105-0004 東京都港区新橋2丁目16-1 ニュー新橋ビル704A-2

- 電話番号:03-4500-7805

- サービスURL:アクセシレンズ公式ページ

おすすめポイント(5つ)

- コードを入れるだけで導入できるため、サイトの大改修なしでアクセシビリティ対応を始められる。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

- WCAG2.1・ADA・JIS(AA)に準拠しており、国内外の基準に沿った対応をまとめて進められる。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

- 文字拡大、コントラスト調整、読み上げなど利用者向け支援機能を一式まとめて提供できる。

- AIが問題点を自動診断し、違反箇所を自動補正する仕組みがあり、運用負荷を大幅に減らせる。

- 大手企業や自治体でも導入実績があるため、公共性の高いサイトや規模が大きいサイトにも導入しやすい。

料金・オプション料金

- 初期費用:0円(初期費用なしで開始可能)。

- 基本プラン:月額9,800円(税別)/1ドメイン(アクセシレンズの全機能が利用可能)。

- オプション:複数年契約の割引プラン(3年契約・5年契約)あり。

- 契約形態:1年単位の契約で自動更新。

実績・導入企業

大手通信会社/銀行美容クリニック/不動産/建築・建設/飲食・ホテル/IT・アプリなど多種多様な業界実績あり

アクセシビリティ対応支援(株式会社U’eyes Design)

U’eyes Designは、Webサイトを「誰にとっても使いやすい状態」に整えるためのアクセシビリティ支援を行う会社です。

自社の自動評価ツール「WAIV2」を使ったチェックに加え、専門家による目視・手動の確認やユーザーテストなど、人の視点を組み合わせた診断・改善サポートが特徴です。

所在地・連絡先

- 所在地:〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー8F

- 電話番号:03-6712-6601

- サービスURL:アクセシビリティ評価・支援(WAIV2)

おすすめポイント(5つ)

- 自動診断と人のレビューを併用でき、機械だけでは見つけにくい使いづらさも拾える。

- JIS / WCAGの基準に沿った評価で、将来の基準改定も見据えた対応がしやすい。

- WAIV2でサイト全体を効率よくスキャンし、改善ポイントを一覧化できる。

- ユーザーテストや行動観察など実地の調査にも対応し、利用者目線の改善につなげられる。

- 診断だけで終わらず改善・運用まで伴走できる体制がある。

料金・オプション料金

- アクセシビリティ診断・改善支援の料金は、対象範囲や診断内容により個別見積(要問い合わせ)

実績・導入企業

- 要問い合わせ

Webアクセシビリティ診断(BIPROGYチャレンジド株式会社)

BIPROGYチャレンジドは、JIS規格に基づいた診断と改善提案をセットで提供するWebアクセシビリティ診断サービスです。

専門家がページ単位で丁寧にチェックし、改善すべき理由や直し方までレポートで示してくれるため、社内で改修を進めやすいのが特徴です。

所在地・連絡先

- 所在地:〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1

- 電話番号:03-4579-2071

- サービスURL:Webアクセシビリティ診断

おすすめポイント(5つ)

- JIS X 8341-3:2016に基づく診断で、国内基準の法令対応に直結する。

- 障がい当事者の視点を取り入れた検証が含まれる。

- 達成基準チェックリスト/実装チェックリストを発行し、修正箇所が明確になる。

- 報告会で内容をわかりやすく解説し、改善の進め方までサポート。

- 再診断・適合証明書の発行まで対応でき、社外への公表にも使える。

料金・オプション料金

- スターターコース:17,000円/ページ〜。

- ライトコース:20,000円/ページ〜。

- スタンダードコース:25,000円/ページ〜。

- プレミアムコース:28,000円/ページ〜。

- ページ数・目標レベル・追加支援により金額は変動し、必要項目を選んで見積もり可能です。

実績・導入企業

- 要問い合わせ

Webアクセシビリティ診断(NTTコム オンライン)

NTTコム オンラインのWebアクセシビリティ診断は、自動ツール診断と専門コンサルタントの手動診断を組み合わせて、JIS準拠を目指す支援を行うサービスです。

診断後はオンライン報告会で改善点を具体例つきで解説してくれるため、はじめての担当者でも整理しやすい構成になっています。

所在地・連絡先

- 所在地:東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル4階

- 電話番号:-

- サービスURL:Webアクセシビリティ診断

おすすめポイント(5つ)

- 自動診断+手動診断のハイブリッドで、確実性の高いチェックができる。

- WAIC委員のコンサルタントが診断し、原因と直し方まで整理してくれる。

- 診断結果のオンライン報告会あり。社内共有や合意形成が進めやすい。

- AA準拠を見据えたプレミアムプランが用意されている。

- 当事者ユーザー調査、方針原案作成、社内研修などオプションが豊富。

料金・オプション料金

- スタンダードプラン(JISレベルA、自動診断):1,000,000円(税込1,100,000円)。

- プレミアムプラン(JISレベルAA、自動+手動診断):1,500,000円(税込1,650,000円)。

- サイト構造やテンプレート数により個別見積。

実績・導入企業

- 要問い合わせ

ウェブアクセシビリティ診断サービス(ドーン株式会社)

ドーン株式会社(運営ブランド:Coding Bear)の診断サービスは、実際のデバイス操作を前提にした検証と、改善しやすいレポート作成までをセットで行うWebアクセシビリティ診断です。

コードレベルの修正案まで示してくれるため、制作側が迷わず直せる実務寄りの支援が強みです。

所在地・連絡先

- 所在地:東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5F

- 電話番号:03-5510-1515

- サービスURL:ウェブアクセシビリティ診断サービス

おすすめポイント(5つ)

- Windows/Mac/iOS/Androidなど複数環境での実機検証を重視している。

- 表示や操作の差異まで拾えるため、環境依存の不具合に強い。

- 指摘だけでなく修正方法をコード目線で提示してくれる。

- 診断ページ選定から方針ページ作成まで一括支援が可能。

- 大規模・複雑なサイトの診断にも対応できる体制がある。

料金・オプション料金

- WCAG2.2 レベルA相当の診断:27万円/10ページ〜。

- 診断範囲や運用支援の有無で個別見積となります。

実績・導入企業

- 要問い合わせ

スパイラル アイギス株式会社|Webアクセシビリティ診断サービス

スパイラル アイギス株式会社は、Webアクセシビリティ検査に特化した検査専門会社です。

自社開発ツール「SPIRAL ISSO」を活用しながら、大規模サイトでも全ページを自動診断できるのが特徴です。

JIS X 8341-3:2016に沿った診断結果をスコア化し、「どのページにどんな問題が多いのか」を一覧で見える化してくれるため、社内の改善プロジェクトにも乗せやすいサービスです。

所在地・連絡先

- 所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル10階

- 電話番号:03-6831-3102

- サービスURL:Webアクセシビリティ診断サービス|スパイラル アイギス

おすすめポイント(5つ)

- 大規模サイトでも全ページ自動診断が可能で、数千ページ規模のサイトでも傾向を一度に把握できる。

- 診断結果をスコア化+エラー一覧で出力してくれるため、「どこから直すべきか」が分かりやすい。

- 国内規格JIS X 8341-3:2016に対応しており、法対応やガイドライン準拠の裏付けとして使いやすい。

- 自動診断ツール「SPIRAL ISSO」と組み合わせることで、日常の運用監視まで一気通貫でカバーできる。

- 検査事業に特化した会社であり、Webアクセシビリティ検査をコア事業としている点が安心材料。

料金・オプション料金

- 1,000ページまで 50,000円

実績・導入企業

- 国際スポーツイベントの放送局サイト、大手ハウスメーカーのコーポレートサイト、大手精密機器メーカーのコーポレートサイトなど

株式会社ミツエーリンクス|Webアクセシビリティ診断

株式会社ミツエーリンクスは、Webアクセシビリティ分野で長年の実績を持つ制作・コンサルティング会社です。

JIS X 8341-3:2016やWCAG 2.2といった国内外ガイドラインに基づき、ツールによるクイック診断と専門家による目視診断の2タイプを提供しています。

サイト全体をクロールして問題箇所を洗い出し、図解付きのレポートで改善方針をまとめてくれるため、社内説明用資料としても活用しやすいのがポイントです。

所在地・連絡先

- 所在地:東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー33階

- 電話番号:-

- サービスURL:株式会社ミツエーリンクス公式サイト

おすすめポイント(5つ)

- クイック診断とスタンダード診断の2プランで、予算や目的に合わせた診断が選べる。

- JIS X 8341-3:2016やWCAG 2.2など国内外ガイドラインに対応した評価が可能。

- サイト全体を自動巡回し、複数ドメイン構成のサイトにも対応できるため、企業グループサイトやサービスサイトが分かれているケースにも向いている。

- レポートは画面キャプチャと図解付きで、技術者以外にも分かりやすい構成になっている。

- 報告会・説明会も実施可能で、現場から経営層まで組織全体にアクセシビリティの重要性を浸透させやすい。

料金・オプション料金

- クイック診断:

─ 10ページまで50,000円(簡易的なツール診断+レポートのエントリープラン)。 - スタンダード診断:

─ 専門エンジニアによる目視診断を含む詳細診断。ページ数や要件により個別見積もり。 - オプション:

─ 報告会・説明会の実施や、より踏み込んだコンサルティングは別途見積もり。

実績・導入企業

- コーポレートサイトや金融・製造・サービス業など、多業種のWebサイト制作・運用実績あり

株式会社先駆|WEBLY(ウェブアクセシビリティ診断)

WEBLYは、株式会社先駆が提供するWebアクセシビリティ診断サービスです。

自動診断ツールを活用しながら、診断〜再検査〜証明書発行〜報告会までワンストップで対応してくれるのが大きな特徴です。

コントラスト比や操作性、構造の分かりやすさなどを総合的にチェックし、数値と図解を交えたレポートで改善ポイントを整理してくれます。

所在地・連絡先

- 所在地:東京都八王子市川口町1606番地

- 電話番号:042-659-2960

- サービスURL:WEBLY|ウェブアクセシビリティ診断サービス

おすすめポイント(5つ)

- 診断〜再検査〜証明書発行〜結果報告会まで一気通貫で対応してくれる。

- 自動ツールを活用することで、最短1カ月という短納期での診断に対応している。

- レポートでは、コントラスト比などを数値と図解で示してくれるため、デザイナーやエンジニアがすぐに修正方針を立てやすい。

- Webアクセシビリティ方針の策定や宣言ページの作成など、運用ルールづくりのサポートも可能。

- 診断後の改善作業や再診断にも対応しており、「診断して終わり」にならない体制が整っている。

料金・オプション料金

- 要問い合わせ

実績・導入企業

- 要問い合わせ

株式会社フォー・クオリア|ウェブアクセシビリティ診断

株式会社フォー・クオリアは、Web制作・運用を手がける会社で、JIS X 8341-3:2016準拠のウェブアクセシビリティ診断サービスを提供しています。

10〜40ページ程度の診断に特化したプランを用意しており、参考価格が明示されているため予算感をつかみやすいのが特徴です。

診断結果報告書や診断レポートに加え、「ウェブアクセシビリティ方針」文面までセットで納品されるので、サイトへの掲載まで一気に進められます。

所在地・連絡先

- 所在地:東京都品川区西五反田2-29-5 日幸五反田ビル

- 電話番号:-

- サービスURL:ウェブアクセシビリティ診断|4QUALIA

おすすめポイント(5つ)

- 10〜40ページまでのページ数別の参考価格が公開されており、見積もり前に予算感をつかみやすい。

- JIS X 8341-3:2016に基づく自動診断+スクリーンリーダー診断+ソースコード確認で、多角的にチェックしてくれる。

- 診断結果報告書・診断レポート・ウェブアクセシビリティ方針の3点セットで納品される。

- 最大40ページまでを想定したプラン構成で、中小〜中規模サイトの一通りの診断にマッチしやすい。

- 診断結果で不適合となった箇所の改修・再診断についても、別途見積もりで追加対応できる。

料金・オプション料金

- 10ページ:200,000円〜(税込 220,000円〜)

- 20ページ:360,000円〜(税込 396,000円〜)

- 30ページ:500,000円〜(税込 550,000円〜)

- 40ページ:600,000円〜(税込 660,000円〜)

実績・導入企業

- 要問い合わせ

株式会社アピリッツ|Webアクセシビリティ対応支援

株式会社アピリッツの「Webアクセシビリティ対応支援」は、初期診断から改善支援、再診断までをワンストップで支援するサービスです。

対応レベルに応じて「配慮」「一部準拠」「準拠」の3プランを用意しており、まずは配慮レベルから着手して、段階的にレベルアップしていきたい企業にも向いています。

所在地・連絡先

- 所在地:東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 24階

- 電話番号:03-6684-5111

- サービスURL:Webアクセシビリティ対応支援|アピリッツ

おすすめポイント(5つ)

- 「配慮」「一部準拠」「準拠」という3つの目標レベルが用意されており、自社の状況に合わせてスタートラインを選べる。

- 配慮レベルプランは最短3営業日での診断が可能で、スピーディに現状把握ができる。

- 一部準拠プランでは、ツール診断に加えて専門家がチェックし、課題の背景や改善策を詳しくレポートしてくれる。

- 準拠プランでは、サイト改善の支援まで含めて対応しており、本格的にアクセシビリティを強化したい企業に適する。

- 1年以内に追加診断を依頼すると10%割引が適用されるため、継続的なモニタリングにも使いやすい。

料金・オプション料金

- アクセシビリティ簡易診断(配慮レベル):

─ 10ページまで100,000円/10ページ

実績・導入企業

- EC・金融・エンタメなど多様な業界のシステム開発・運用実績あり

株式会社フレンセル

株式会社フレンセルは、北海道・東京を拠点にWebデザインやUI/UX支援を行う制作会社です。

その中でも「Webアクセシビリティ診断サービス」は、JIS X 8341-3:2016に沿った診断から改善提案、再診断までをワンストップで任せられるメニューとして提供されています。

ソースコードや音声読み上げ、カラーコントラストなどを専門家が総合的にチェックし、「どこをどう直せばいいか」が具体的に分かるレポートを出してくれるのが特徴です。

所在地・連絡先

- 所在地:〒060-0001北海道札幌市中央区北一条西7丁目3-2 北一条大和田ビル2F

- 電話番号:011-232-0101

- サービスURL:Webアクセシビリティ診断サービス|株式会社フレンセル

おすすめポイント(5つ)

- JIS X 8341-3:2016 レベルA・AAへの適合を前提に、ソースコード診断・音声読み上げ診断・カラー診断(コントラスト/色覚)など複数の観点から総合的にチェックしてくれる。

- 検証内容は「アクセシビリティ診断結果報告書」と「改善提案」の2種類のレポートに整理され、達成基準チェックリスト付きで社内共有資料としても使いやすい。

- 電機メーカーの特設ページや自治体の業務システム、官公庁の登録簿システム、会員制ECサイトなど、公共・民間を問わない多様なサイトでの診断実績がある。

- オンラインミーティングでの報告会が料金に含まれており、専門スタッフから直接説明を受けながら自社サイトの課題や改善方針を確認できる。

- 診断だけでなく改善提案や再診断もオプションで依頼できるため、「診断して終わり」ではなく、実際の改修と継続的なアクセシビリティ向上まで一気通貫で相談できる。

料金・オプション料金

- アクセシビリティ診断:25万円〜(税込 275,000円〜)

- アクセシビリティ改善提案:15万円〜(税込 165,000円〜)

- 改修後の再診断:10万円〜(税込 110,000円〜)

実績・導入企業

- 電機メーカーの特設ページ

- 自治体の業務システム/公式サイト/図書館サイト/第三セクターの施設サイト

- 官公庁が運営する登録簿システム

- 会員制ECサイト

- 電力会社のコーポレートサイト など

スパイラル株式会社(Webアクセシビリティ診断・UI検証ツール ISSO®)

スパイラル株式会社が提供する「ISSO(イッソ)」は、Webアクセシビリティ診断とUIチェックを自動化できるクラウドツールです。

URLを登録するだけでサイトをクロールし、アクセシビリティやUIの課題をまとめて抽出してくれます。

ページごとにスコアを算出してくれるため、「どのページから優先的に直すべきか」を客観的な数字で把握しやすいのが特徴です。

所在地・連絡先

- 所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

- 電話番号:03-5575-6601

- サービスURL:Webアクセシビリティ診断・UI検証ツール ISSO®|スパイラル株式会社

おすすめポイント(5つ)

- URLを登録すると自動でクロールし、多数のページをまとめて検証できるため、大規模サイトでも効率よくアクセシビリティチェックができる。

- ページごとに100点満点のスコアを表示し、スコアの低いページを優先的な改善対象として特定しやすい。

- 音声ブラウザ利用を想定した「音声ユーザビリティ」と、色覚・視覚バリアフリーに配慮した「文字ユーザビリティ」の2軸で評価し、読み上げ内容の整合性や情報の分かりやすさを機械的に洗い出せる。

- 検出結果を「エラー」「警告」「要判断」「手動確認」といった区分で整理してくれるため、開発メンバーや外部制作パートナーへの共有・指示出しがしやすい。

- 表記ゆれの検出やサイトマップ自動生成など、SEOや品質管理にも役立つ機能が備わっており、「アクセシビリティ+UI+SEO」をまとめて改善したいチームに向いている。

料金・オプション料金

- 要問い合わせ

実績・導入企業

- 積水化学工業株式会社など、企業サイトのWebアクセシビリティ診断・UI検証での活用実績あり

無料Webアクセシビリティ診断サービスおすすめ3選【早見表付き】

ここでは、まず無料で使えるWebアクセシビリティチェックツールを3つ紹介します。

どれも「現状把握」にはとても便利ですが、JIS X 8341-3の正式な適合判定や、適合証明書の発行・改善計画の設計まではカバーしていません。

そのため、これらのツールで気になる点を洗い出したうえで、本格的な診断や運用設計は前述の有料診断サービスに依頼する、という使い分けがおすすめです。

無料Webアクセシビリティチェックツールおすすめ3選早見表

| ツール名 | 強み | 料金目安 |

|---|---|---|

| miChecker(総務省) | 総務省提供のJIS X 8341-3:2016準拠チェックツールで、色コントラストや文字サイズなどを自動判定し、自治体サイトなどのセルフチェックに広く利用されている。 | 無料 |

| Lighthouse(Google) | Chrome DevToolsから使える無料のサイト品質チェックツールで、アクセシビリティ・パフォーマンス・SEOをまとめてスコア化し、改善の方向性を素早く把握できる。 | 無料 |

| NVDA日本語版(スクリーンリーダー) | Windows向け無料スクリーンリーダーで、実際の読み上げ環境を再現し、リンクテキストや見出し構造など「体験としての使いやすさ」を確認できる。 | 無料 |

総務省「みんなのアクセシビリティ評価ツール(miChecker)」

miChecker(エムアイチェッカー)は、総務省が開発・提供しているWebアクセシビリティ評価ツールです。

JIS X 8341-3:2016に基づき、自治体サイトなどのJIS対応状況調査でも利用されている公的ツールで、多くの地方公共団体が公式サイトのチェックに活用しています。

所在地・連絡先

- 提供元:総務省 情報流通行政局 情報通信利用促進課

- 電話番号:-

- サービスURL:みんなのアクセシビリティ評価ツール(miChecker)|総務省

おすすめポイント(5つ)

- 総務省が提供するJIS X 8341-3:2016準拠のチェックツールで、公的なガイドラインに沿った評価ができる。

- 色のコントラストや文字サイズなど、視覚面のバリアを自動的に洗い出せる。

- 画面読み上げや高齢者視点など、ユーザーの状態をシミュレーションしながら確認できる。

- 自動チェックだけでなく、「要目視確認」の項目も分けて表示されるため、手動診断の土台づくりに使いやすい。

- 無料で利用できるため、Webアクセシビリティ診断のファーストステップとして導入しやすい。

料金・オプション料金

- 利用料金:無料

実績・導入企業

- 総務省提供の公的ツールとして、自治体サイトや官公庁サイトのセルフチェックのほか、多くの企業が「現状把握」の用途で活用。

Lighthouse(アクセシビリティ診断機能)

Lighthouseは、Googleが提供するWebサイト品質チェックツールで、ChromeのDevToolsや拡張機能から無料で利用できます。

パフォーマンス・アクセシビリティ・ベストプラクティス・SEO・PWAなど、複数の観点をまとめてスコア化できるのが特徴です。

「アクセシビリティ」タブでは、コントラストや代替テキスト、フォームラベルの有無など、主要なチェック項目を自動的に検査し、スコアと改善提案を提示してくれます。

所在地・連絡先

- 提供元:Google(Chrome開発チーム)

- 電話番号:-

- サービスURL:Lighthouse アクセシビリティスコア解説ページ

おすすめポイント(5つ)

- Chromeに標準搭載されており、追加インストールなしで手軽にアクセシビリティ診断を実行できる。

- アクセシビリティだけでなく、パフォーマンスやSEOなども同時にスコア化できるため、サイト品質の全体像を把握しやすい。

- 各指摘項目ごとに「何が問題か」「どう直すべきか」が簡単な英語ドキュメント付きで提示される。

- 開発中のページにもそのまま実行できるので、リリース前のセルフチェックツールとしても活用可能。

- 無料で使えるため、エンジニアやWeb担当者が日常的にwebアクセシビリティ診断ツールとして回しやすい。

料金・オプション料金

- 利用料金:無料

実績・導入企業

- 世界中のWeb開発者・サイト運営者が、品質チェックの標準ツールのひとつとして日常的に利用。

NVDA(日本語版)

NVDA(NonVisual Desktop Access)は、Windows向けの無料(オープンソース)スクリーンリーダーです。

日本語版はNVDA日本語チームが開発・提供しており、視覚に障害のあるユーザーが、音声による読み上げでWindowsやWebブラウザ、Officeソフトなどを操作できるようにするためのソフトウェアです。

Webアクセシビリティの観点では、「実際にスクリーンリーダー利用者がどう聞こえているか」を確認するための実機テストツールとして活躍します。

リンクテキストの分かりやすさや見出し構造、フォーム入力の案内など、自動チェックツールでは拾いにくい「体験としての使いやすさ」を評価できるのが大きなメリットです。

所在地・連絡先

- 提供元:NV Access(本家版)/NVDA日本語チーム(日本語版の開発・提供)

- 電話番号:-

- サービスURL:NVDA日本語版 公式サイト

おすすめポイント(5つ)

- 無料(オープンソース)のWindows用スクリーンリーダーで、誰でもダウンロードして試せる。

- 視覚障害者と同じような環境でWebサイトを操作でき、「読み上げ順」や「案内の分かりやすさ」をリアルに確認できる。

- ブラウザだけでなく、メールソフトやオフィスソフトなど、デスクトップ全体の操作も評価対象にできる。

- 日本語チュートリアルやガイドブック、オンラインイベントなど学習リソースが充実しており、開発者向けの教材も用意されている。

- 有料診断サービスと組み合わせることで、「自動チェック+実機テスト」のハイブリッドなwebアクセシビリティ診断がしやすくなる。

料金・オプション料金

- 利用料金:無料

実績・導入企業

- 世界中の視覚障害当事者や開発者コミュニティで利用されている代表的なスクリーンリーダーのひとつ。

依頼〜改善〜運用定着までの進め方

Webアクセシビリティ対応は、一度診断を受けて終わりではなく、「改善して、運用で定着させる」ことが何より大切です。

とはいえ、初めて取り組む企業にとっては、何から始めれば良いのか分かりづらい部分も多いと思います。

そこでこの章では、アクセシビリティ対応の基本となる流れを、5つのステップで分かりやすく整理しました。

STEP1 現状把握(無料ツールで一次スクリーニング)

最初のステップは、無料ツールを使ってサイトの状態をざっくり把握することです。

いきなり専門会社に依頼するよりも、「どのくらい整っているか」を自分たちで確認しておくと、後の進め方がスムーズになります。

無料ツールで主に分かるのは次のような項目です。

- 画像の代替テキストの有無

- 見出しタグの構造の崩れ

- コントラストの問題

- リンクの文言が適切かどうか

このステップでは「正確な診断結果を出す」というより、「大きな問題がありそうかどうか」を把握することが目的です。

現状が分かるだけで、次に依頼する会社への相談もスムーズになり、コスト面の無駄も避けやすくなります。

STEP2 重要ページのプロ診断(AA目標を決める)

次のステップでは、専門家による手動診断に進みます。

ここでは、全ページを診断する必要はなく、まずは「重要ページ」だけに絞るのがおすすめです。

例えば、次のようなページが対象になります。

- トップページ

- サービス紹介・商品詳細ページ

- お問い合わせフォーム

- 会社情報ページ

- 記事テンプレート(ブログやコラム)

この段階では、WCAGやJISのどのレベルを目指すのか(A / AA / AAA)を決めます。

企業サイトの場合は、AA準拠を目指すケースが最も多く、アクセシビリティと実務のバランスが取りやすいレベルです。

プロ診断では、自動ツールでは見つけきれない部分、たとえば「読み上げ順の違和感」「フォームの操作性」「文章の理解しやすさ」などが可視化されます。

ここで改善の方向性が明確になるため、実務的にも非常に重要なステップです。

STEP3 改修と優先順位付け(影響×工数で整理)

診断が終わったら、次は改善フェーズに進みます。

ただし、見つかった問題を全部一気に直す必要はありません。

大切なのは、影響度と工数のバランスを見ながら「優先順位」をつけることです。

| 優先度区分 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 高(早めに改善すべき) | ユーザーが操作できない・誤解するなど影響が大きい | ボタンが押せない、読み上げが不自然、フォームが進めないなど |

| 中(改善効果が大きい) | 見やすさ・使いやすさが改善される | コントラスト不足、文字サイズの不統一など |

| 低(余裕があるときに対応) | すぐに困らないが直しておくと安定する | 文言の分かりやすさ、レイアウト調整など |

優先順位が整理されると、制作チームや社内担当者が迷わずに改善に着手でき、時間やコストの無駄も大幅に減らせます。

改善作業は大きな負担に感じられがちですが、この「整理」があるだけでぐっと進めやすくなります。

STEP4 再診断・適合表記/証明

改善が完了したら、正しく反映されているかを確認するために再診断を行います。

再診断を行うことで、「修正したつもりでも実は直っていなかった」というトラブルを防ぐことができます。

また、AA準拠など一定の水準を満たした場合には、「適合表記」や「診断証明書」を発行できる会社もあります。

これにより、社内外へ「アクセシビリティに配慮している企業」として提示でき、信頼性向上にもつながります。

特に公共性の高い事業や、採用・BtoBなどで見られる企業では、この表記が安心材料となるケースが増えています。

STEP5 運用ルール化(更新時チェックの仕組みづくり)

アクセシビリティの対策は、改善して終わりではありません。

サイトは更新のたびに少しずつズレが生じるため、どんなに良く整えた状態でも放置すれば品質は下がります。

だからこそ、最後のステップである「運用ルール化」が非常に重要です。

運用ルールの例としては、次のようなものがあります。

- 新しいページを作るときのチェックリスト

- 画像のaltテキストの書き方ルール

- 見出し構造の統一ルール

- 定期的なツール診断の実施スケジュール

- 年1回の専門家による診断

こうしたルールが整っていると、担当者が変わっても品質を維持しやすくなり、長期的に安定したサイト運用が可能になります。

アクセシビリティは“運用してこそ価値が出る”分野なので、このステップまでしっかり計画に入れておくことが成功のカギになります。

よくある質問(FAQ)

Webアクセシビリティに関する相談で、企業のご担当者からよくいただく質問をまとめました。

専門的な内容になりがちなテーマですが、できるだけ分かりやすく、はじめて挑戦する方にも理解しやすい形で回答しています。

具体的な基準や運用のポイントも含めて整理しているので、社内での検討資料としても活用できます。

Q. 法改正で必ずAA準拠が必要?(現行JIS基準と将来対応の考え方)

2024年の障害者差別解消法の改正により、民間企業にも「合理的配慮」が義務化されました。

ただし、法律で「必ずAA準拠にしなければならない」と決められているわけではありません。

現行の日本の基準であるJIS X 8341-3:2016は、WCAG2.0ベースで作られており、最低ラインとしてAレベル、企業サイトとしてはAAレベルを目標にするケースが最も多い状況です。

また、今後はWCAG2.2に沿った新しいJISへ改定される可能性が高く、早めの対応が結果としてコスト削減につながります。

将来を考えると、「AレベルとAAレベルの差」を理解したうえで、段階的にAAを目指す流れが現実的です。

Q. 無料ツールだけで対応できますか?

無料ツールだけで“完全な対応”を行うことは難しいです。

無料ツールは、コードの構造エラーやコントラスト問題など、機械で検出できる項目には強いものの、

「文章が分かりやすいか」「スクリーンリーダーが自然に読み上げるか」「導線に迷わないか」などの体験部分までは判断できません。

そのため、無料ツールは一次チェックとしてはとても有効ですが、最終的には手動診断や当事者テストとの併用が必要になります。

まずは無料ツールで状態を把握し、重要ページだけでも専門家に確認してもらう流れがおすすめです。

Q. 診断はどれくらいの期間がかかる?

診断期間はサイト規模や診断内容によって大きく変わります。

一般的な企業サイトの場合、以下が目安になります。

- 簡易診断(自動×手動の軽めチェック):1〜2週間

- 重要ページの手動診断:2〜4週間

- 当事者テスト含む本格診断:1〜2ヶ月

ページ数が多い場合や、多言語・複数ドメインを含むサイトでは、期間がさらに伸びることもあります。

また、改善フェーズを含めると、全体で3ヶ月以上かかるケースもあり、早めの相談がおすすめです。

Q. どのページから優先して直すべき?

アクセシビリティ対応は、全ページを一気に直す必要はありません。

優先すべきは「利用頻度が高い」「事業に直結する」ページです。

代表的な優先ページは次の通りです。

- トップページ

- 主要サービス・商品ページ

- お問い合わせフォーム

- 記事テンプレート(ブログやコラム)

- 会社情報・採用情報

フォームや購入導線は、アクセシビリティの不備があると「離脱」につながりやすいため、特に優先度が高い領域です。

Q. アクセシビリティ対応はSEOに本当に効く?

直接的に「アクセシビリティに対応するとSEOスコアが上がる」という仕組みはありません。

しかし、アクセシビリティ対応で改善される要素の多くは、結果としてSEOに良い影響を与えます。

例えば、次のような項目です。

- 見出し構造の整理 → クローラーが理解しやすくなる

- 代替テキストの適切化 → 画像の意味を検索エンジンに伝えられる

- コントラスト改善 → 読みやすさが上がり離脱率が下がる

- フォーム改善 → CVRが上がり評価が安定しやすい

また、最近ではGoogleの「ユーザビリティ」「コンテンツ品質」を重視する方向性が強まっており、アクセシビリティ対応はAI時代のSEO/AIOと非常に相性の良い取り組みになっています。

Q. 途中でサイト改修が入っても診断はやり直し?

部分的な改修だけであれば、全部やり直しになるわけではありません。

ただし、修正した箇所がアクセシビリティに深く関わる場合(導線、フォーム、テンプレート変更など)は、再診断を行う方が安全です。

特にCMSテンプレートを修正した場合は、サイト全体へ影響するため、再チェックが推奨されます。

大きな負担にならないよう、診断会社に「修正部分だけのスポット診断」をお願いできるケースもあります。

Q. PDFや動画も対象にすべき?

はい。

アクセシビリティの対象はWebページだけではなく、PDF・動画・画像ファイルも含まれます。

PDFが読み上げられない構造になっていたり、動画に字幕が付いていなかったりすると、情報が届かないユーザーが出てしまいます。

近年は自治体だけでなく一般企業でも、情報提供の公平性という観点からPDF・動画を含めたアクセシビリティ対応が求められています。

Q. ツールと会社、併用するベストなやり方は?

最も失敗しにくいのは「ツールで常時チェック × 年1〜2回の専門家診断」という併用モデルです。

おすすめの進め方は次の通りです。

- まず専門家が重要ページを手動診断 → 改善方針を決める

- 改善後はツールで日常的にチェック → エラーの増減を把握する

- 年1〜2回のプロ診断で「品質リセット」

運用負荷を抑えつつ、品質も落とさないバランスが良い方法です。

サイトの規模が大きいほど、この“ハイブリッド運用”のメリットが大きくなります。

まとめ

Webアクセシビリティへの対応は「専門的で難しそう」と感じられがちですが、実際には小さな取り組みから始めることができます。

まずは無料ツールで現状を把握し、重要ページだけプロの診断を受けて改善の方向性をつかむ。

そして、ツールで日常のチェックを行いながら、年に数回の専門家診断で品質を保つ。

この“段階的なステップ”こそが、もっとも無理がなく、もっとも効果が出やすい進め方です。

今後、日本でもWCAG2.2に合わせたJIS改訂が予定されており、アクセシビリティの重要度は年々高まっています。

対応が早いほどコストも抑えられ、ユーザーからの信頼やサイト全体の使いやすさ、SEO/AIOにも良い影響があります。

まさに「早く始めた企業ほど有利になる」領域です。

アクセシビリティの改善は、企業のブランド価値を高めるだけでなく、誰にとっても使いやすいサイトづくりにつながります。

“すべてのユーザーに情報を届けられるサイト”を実現するために、今日から一歩を踏み出してみてください。

Webアクセシビリティ診断のご相談はこちら

freedoor株式会社では、無料の一次診断から、改善提案・再診断・運用ルール設計まで、

企業のアクセシビリティ対応をトータルでサポートしています。

「何から始めればいいか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。